Harnwegsinfekte (HWI) gehören zu den häufigsten bakteriellen Infektionen, insbesondere bei Frauen. Laut aktueller medizinischer AWMF S3-Leitlinie1 sind etwa 50–70 % aller Frauen mindestens einmal im Leben betroffen. Doch mit der richtigen Pflege, Prävention und frühzeitiger Behandlung lassen sich HWIs meist gut in den Griff bekommen.

Was ist ein HWI?

Ein HWI entsteht, wenn Bakterien – in den meisten Fällen Escherichia coli – über die Harnröhre in die Blase gelangen und dort eine Entzündung auslösen. In schweren Fällen kann die Infektion auf die Nieren aufsteigen und eine Nierenbeckenentzündung verursachen. Die aktuelle AWMF S3- Leitlinie1 unterscheidet zwischen:

- Unkomplizierten HWIs: bei ansonsten gesunden Frauen ohne strukturelle oder funktionelle Harnwegsanomalien.

- Komplizierten HWIs: z. B. bei instabilen Stoffwechselsituationen, diabetischen Spätkomplikationen, Harnstau oder Immunschwäche.

Typische Symptome eines HWIs sind Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang bei geringer Urinmenge, trüber oder übelriechender Urin sowie Schmerzen im Unterbauch. Manchmal kann auch Blut im Urin auftreten. Fieber und Flankenschmerzen deuten auf eine aufsteigende Infektion, wie eine Nierenbeckenentzündung, hin – in solchen Fällen ist eine ärztliche Abklärung dringend erforderlich.

Warum sind Frauen besonders betroffen?

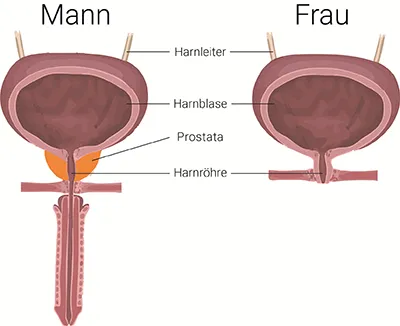

Im Vergleich zu Männern haben Frauen eine deutlich kürzere Harnröhre und der After liegt sehr nahe an der Öffnung der Harnröhre. Diese anatomische Begebenheit erleichtert das Eindringen von Darmbakterien in die Blase. Zusätzlich verändert sich in bestimmten Lebensphasen – etwa während der Menstruation, in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren – der Östrogenspiegel. Niedrige Östrogenspiegel begünstigen ein weniger saures Scheidenmilieu und eine trockene, anfälligere Schleimhaut, wodurch Infektionen begünstigt werden.

Im Vergleich zu Männern haben Frauen eine deutlich kürzere Harnröhre und der After liegt sehr nahe an der Öffnung der Harnröhre. Diese anatomische Begebenheit erleichtert das Eindringen von Darmbakterien in die Blase. Zusätzlich verändert sich in bestimmten Lebensphasen – etwa während der Menstruation, in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren – der Östrogenspiegel. Niedrige Östrogenspiegel begünstigen ein weniger saures Scheidenmilieu und eine trockene, anfälligere Schleimhaut, wodurch Infektionen begünstigt werden.

Wie wird ein HWI diagnostiziert?

Die Diagnose erfolgt in der Regel klinisch anhand der typischen Symptome. Ein Urin-Schnelltest (Nitrit, Leukozyten, Erythrozyten) kann unterstützend verwendet werden, ist aber bei jungen Frauen mit typischen Beschwerden oft nicht notwendig. Eine Urinkultur wird bei komplizierten Verläufen, Therapieversagen oder rezidivierenden Infekten empfohlen.

Wie wird ein HWI behandelt?

Die aktuelle AWMF S3-Leitlinie1 empfiehlt bei unkomplizierten HWIs eine symptomorientierte Behandlung und – wenn nötig – den gezielten Einsatz von Antibiotika. Dabei stehen kurze Therapiezyklen (z. B. 3 Tage) im Vordergrund.

Nicht medikamentöse Maßnahmen wie Schmerzmittel (z. B. Ibuprofen) können bei milden Verläufen ausreichend sein. Eine routinemäßige Gabe von Fluorchinolonen (z. B. Ciprofloxacin) wird aufgrund von Nebenwirkungen ausdrücklich nicht mehr empfohlen.

Das für Sie und Ihre Beschwerden passende Behandlungskonzept wird Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin mit Ihnen besprechen.

Vaginale Gesundheit stärken – Infektionen vorbeugen

Ein gesundes Scheidenmilieu ist ein zentraler Schutzmechanismus gegen das Eindringen und Aufsteigen krankmachender Keime – und damit auch gegen HWI. Unabhängig vom Alter spielt die vaginale Gesundheit daher eine entscheidende Rolle bei der Infektabwehr.

Zur Unterstützung des natürlichen Scheidenmilieus stehen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung, die helfen können, das Gleichgewicht der Vaginalflora zu erhalten und Infektionen vorzubeugen. Eine Möglichkeit ist die lokale Östrogentherapie, die insbesondere bei postmenopausalen Frauen zur Regeneration der Schleimhäute beitragen und das Infektionsrisiko senken kann. Die Anwendung sollte jedoch stets individuell ärztlich abgeklärt werden.

Zur Unterstützung des natürlichen Scheidenmilieus stehen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung, die helfen können, das Gleichgewicht der Vaginalflora zu erhalten und Infektionen vorzubeugen. Eine Möglichkeit ist die lokale Östrogentherapie, die insbesondere bei postmenopausalen Frauen zur Regeneration der Schleimhäute beitragen und das Infektionsrisiko senken kann. Die Anwendung sollte jedoch stets individuell ärztlich abgeklärt werden.

Als hormonfreies Vaginalgel kann Replens™ pH durch die Stabilisierung des vaginalen pH-Werts helfen, das gesunde Scheidenmilieu im Gleichgewicht zu halten. So wird der körpereigene Schutzmechanismus gegen das Eindringen und Aufsteigen krankmachender Keime unterstützt.

Auch begleitend zu einer systemischen Antibiotikatherapie bei einem HWI kann Replens™ pH die vaginale Gesundheit unterstützen und die empfindliche Scheidenflora durch die Aufrechterhaltung des gesunden, sauren pH-Wertes stärken.

Ebenso können die verschreibungspflichtigen CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula* zur Stärkung des Scheidenmilieus beitragen. Das enthaltene Cannabidiol (CBD) besitzt entzündungshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften, während Hyaluronsäure die Schleimhäute befeuchtet und regenerierend wirkt.

Vorbeugung von HWI: Empfehlungen im Alltag

Die AWMF S3-Leitlinie¹ empfiehlt zur Vorbeugung von HWI unter anderem eine sanfte Intimhygiene mit pH-neutralen Waschlotionen oder klarem Wasser – aggressive Seifen sollten vermieden werden. Weitere Empfehlungen umfassen das richtige Wischen (von vorne nach hinten), atmungsaktive Kleidung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr (min 1,5-2 Liter pro Tag) sowie regelmäßiges Wasserlassen, insbesondere nach dem Geschlechtsverkehr.

Die AWMF S3-Leitlinie¹ empfiehlt zur Vorbeugung von HWI unter anderem eine sanfte Intimhygiene mit pH-neutralen Waschlotionen oder klarem Wasser – aggressive Seifen sollten vermieden werden. Weitere Empfehlungen umfassen das richtige Wischen (von vorne nach hinten), atmungsaktive Kleidung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr (min 1,5-2 Liter pro Tag) sowie regelmäßiges Wasserlassen, insbesondere nach dem Geschlechtsverkehr.

Darüber hinaus greifen manche Frauen zusätzlich zu speziellen Intimpflegeprodukten, die z.B. Mikrosilber oder CBD enthalten, um die Hautschutzbarriere im äußeren Intimbereich zu stärken – vor allem bei gereizter oder empfindlicher Haut.

Sie sollten Ihre Ärztin oder Ihren Arzt aufsuchen, wenn die Beschwerden länger als zwei Tage andauern oder sich verschlimmern, ebenso wenn Fieber, Rückenschmerzen oder Übelkeit auftreten, Blut im Urin sichtbar ist oder Sie mehr als drei HWI pro Jahr haben. In solchen Fällen ist eine weitergehende urologische Abklärung, beispielsweise durch eine Urinkultur oder einen Ultraschall, erforderlich.

1Verweis:

Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU), Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), et al.

S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patientinnen und Patienten.

AWMF-Register-Nr. 043/044, gültig bis: 31.01.2026.

*Bitte fragen Sie Ihre behandelnde Ärztin/ Ihren behandelnden Arzt, ob Sie von CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula aufgrund Ihrer Beschwerden profitieren können.